Product 特許・実用新案の調査 弁理士さんや調査会社などに相談する前準備について

特許や実用新案の抵触について、弁理士さんや調査会社などに相談する際、事前にある程度自分でも調査を進めておいたほうがスムーズに話が進むと思います。

仮に予算や日程に余裕があり、弁理士さんや調査会社にお任せすることができたとしても、予備知識や自分なりの見解や考えなどがないと、調査計画や調査結果を提示してもらっても判断ができないでしょう。

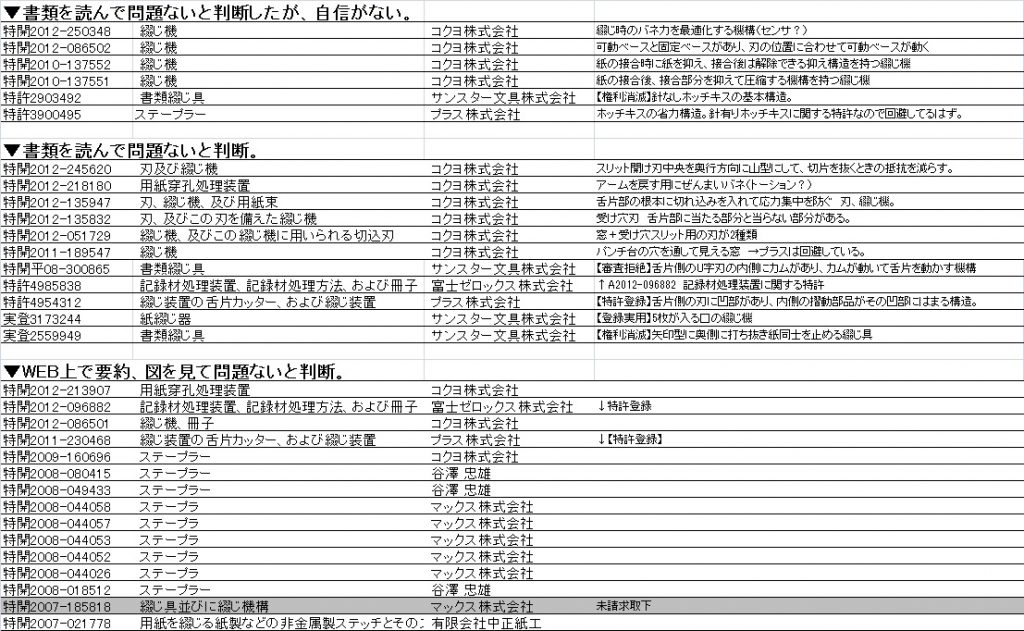

私の場合、数百件程度であれば、「内容を確認すべき特許・実用新案を絞り込む方法」にもとづいて絞り込みを行った上で、下記3つに分類し、自分なりの見解や考えを整理するようにしています。

(1)文献表示で、図・要約・経過情報などを見て問題無いと判断した特許や実用新案。

具体的には、特許情報プラットフォームで、検索結果一覧から文献表示に進み、下記に該当したものになります。

(1)-1 図面を見たり、要約を読んだりして、明らかに内容が異なるもの。

(1)-2 経過情報で権利の消滅が確認できたもの。

(1)-3 実用新案の場合、経過情報に技術評価請求がされていて、新規性・進歩性が認めていないもの。

※新規性・進歩性などが「ない」という評価であれば問題なありませんが、「否定する文献等を発見できない」と評価されている場合は、抵触していると考えたほうが良いと思います。

(2)請求項を読んで問題無いと判断したもの。

(1)では排除できなかったが、実際に請求項を読み、抵触していないと考えられた特許や実用新案。

(3)請求項を読んで問題無いと判断したが、自信がないもの。

自分で請求項を読む限り、抵触の恐れがぬぐえない特許や実用新案。

このように予備調査しておくことで、弁理士さんや調査会社に相談する際も、どのようなキーワードやFIで検索していたかといった経緯、抵触する/しないを判断した自分の考えをあらかじめ伝えることができ、キーワードや自分の考えに不都合があれば指摘してもらうこともでき、先方も調査の計画を練る一助になりますので、面倒臭がらず、自分なりの予備調査をしておくことをオススメします。

参考 動画:内容を確認すべき特許・実用新案を絞り込む方法